Ich kenne Frank schon lange, über zwanzig Jahre. Als wir uns das erste Mal trafen, betrieb er mit seiner entzückenden Gattin Anika ein kleines, feines Lokal mitten in der Stadt, er in der Küche, sie im Service, eine Küchenhilfe und am Wochenende noch eine zusätzliche Servicekraft, das war’s. Die Karte war bewusst klein gehalten, drei Vorspeisen, fünf Hauptgerichte, drei Desserts, wöchentlich wechselnd, immer saisonal, gehobener französisch-deutscher Küchenstil mit asiatischen Einsprengseln, ohne kulinarische Spinnereien, solide und lecker, aber schon damals kein Hauptgericht unter 25, 35 EURO, das war weiland durchaus eine Hausnummer, während man heute schon froh ist, wenn man ein ordentliches Schweineschnitzel unter 20 EURO findet. Mit weniger als 100 EURO pro Person ging man damals bei Frank und Anika mit ein paar Getränken dazu kaum raus. Aber alles war sein Geld mehr als wert. Gute, ich würde sogar sagen, sehr gute Küche, angenehmes Ambiente, freundliche Menschen, eine kluge, überraschende, meist wohlfeile Weinkarte, dazu ein ehrliches Pils vom Fass: was will man mehr bei einem Restaurantbesuch? Frank und Anika haben ihr Restaurant geschlossen: nicht wahrgenommene Reservierungen (in der Folge abgewiesene zahlungswillige Gäste wegen vermeintlicher Ausbuchung), wohlfeil von drei Personen geteilte Vorspeisenteller, Ein-Gänge-Menue-Gäste, Mineral-, besser noch Leitungswasser statt einer Bouteille Wein, mieses Trinkgeld, nörgelnde Gäste, weil es zum Beispiel keine Spätzle gäbe, steigende Löhne, steigende Rohstoff- und Energiepreise, steigende Pacht, immer absurdere behördliche Auflagen, die beiden hatten – verständlicherweise – schlichtweg keine Lust mehr, obwohl sie es eigentlich liebten und lieben, Gäste gut zu bewirten.

Anika bekam Kinder, Frank wechselte als Chef in die Vorstands-Kantine eines großen Mittelständlers ein paar Orte weiter, rund dreißig leitende Angestellte musste er an fünf Tagen die Woche bekochen, dazu noch ein paar Gäste der Geschäftsleitung, die stolz war auf ihr hauseigenes Restaurant mit winziger, täglich wechselnder Karte, Beikoch, Küchenhilfe, Servicekraft, 35-Stunden-Woche von 09:00 bis 15:00 Uhr, dazu manchmal eine Abendveranstaltung oder eine private Feier von einem der Bosse, Wochenenden fast immer frei, abends daheim, er sah seine Kinder aufwachsen, gute Bezahlung, entspanntes Leben, gute Rohstoffe, toll ausgestattete Küche, genügend Helfer, die Vorstands-Kantine wurde großzügig subventioniert, während die über tausend Mitarbeiter des Unternehmens von einer externen Großküche in ihrer Kantine abgefüttert wurden. Frank erzählte mir die Geschichte von dem jungen Manager, den sein Chef im Jahresgespräch vor die Wahl stellte: dicker Mercedes als neuen Dienstwagen oder Zugang zur Vorstands-Kantine; der junge Mann wählte die Vorstands-Kantine, bekam dann aber doch beides, war wahrscheinlich ein Test. Irgendwann begannen die Querelen: „Ist das auch bio?“, „Sie immer mit Ihrem Risotto, können sie eigentlich auch ein Reisfleisch?“, „Nicht vegetarisch, ich will es vegan.“, „Unterstützen Sie unsere lokalen Produzenten oder ist das aus dem Großhandel?“, „Der Müller wird Morgen 54, kochen sie bitte sein Leibgericht, Saure Nieren mit Semmelknödel, aber nur für ihn.“ „Bitte laktosefrei.“ Das ertrug Frank noch alles brav, schließlich waren die sonstigen Rahmenbedingungen für einen Koch phänomenal.

Dann geriet das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage, externe Berater wurden angeheuert, die den Laden von oben nach unten durchleuchteten und kluge Empfehlungen gaben. Natürlich schauten sie sich auch die Kosten der Vorstands-Kantine an und kamen zu dem messerscharfen Schluss, dass weit über hunderttausend EURO jährliche Subventionen für das Mittagessen von dreißig gestopften Besserverdienern doch etwas viel und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens nicht angemessen sein könnten. Also machte sich der Chefcontroller, ein junger Schnösel, bewaffnet mit dem Abschlussbericht der Berater, über Franks Abrechnungen her. Korrekt waren sie sowieso, aber auch teuer. Der Kerl hatte BWL studiert, jonglierte mit Millionenbeträgen, aber war noch niemals in einer Küche gestanden, geschweige denn, hatte dort gearbeitet. Und der erklärte jetzt Frank, wie er seinen Job zu machen hätte. „Wieso Beikoch und Küchenhilfe?“ „Den Beikoch bilde ich aus, das ist ein relativ billiger Azubi. Außerdem der Plan B, wenn ich mal im Urlaub oder krank bin, notfalls kann er die Küche auf keiner Flamme auch mal alleine schmeißen.“ „Und spülen und Kartoffeln schälen kann er doch sicherlich auch noch, so viel Arbeit ist das ja nicht. Küchenhilfe muss nicht, erstes Einsparpotential gefunden. Weiter … Warum beziehen Sie fast alles Fleisch von diesem Metzger Müller? Ich habe mir mal die Preise angesehen, mehr als doppelt so teuer wie in der Metro.“ „Erstens ist das Bio-Fleisch aus artgerechter Freilandhaltung hier in der Region, ohne große Transportwege …“ „Papperlapapp, sowas schmeckt man doch nicht.“ „… und zweitens ist der Müller ein Freund oder Jagdkumpel, weiß nicht genau, von unserem Dr. Meier, dem Technikvorstand, er hat mich – sagen wir mal – gebeten, bei Müller zu kaufen, und die Qualität stimmt da, das muss man unumwunden zugeben.“ „Das ist natürlich was anderes. Müller bleibt. Und dann diese Kosten für die Servicekraft, 1.350 EURO pro Monat, ist das nicht ein wenig sehr viel für eine Tellerschlepperin?“ „Verzeihung, es sind drei Damen und nicht ‚Tellerschlepperinnen‘, wie Sie sagen, etwas mehr als Mindestlohn auf 450 EURO-Basis, die Damen sind sehr glücklich, diesen geregelten Job unter tags zu haben, wenn ihre Kinder im Kindergarten sind. Jede verdient 15 EURO die Stunde, also habe ich rechnerisch 90 Stunden im Monat jemanden zum eindecken, Bestellung aufnehmen, Getränke, servieren, abräumen, kassieren, also habe ich bei 20 Tagen im Monat, die die Vorstand-Kantine offen hat, 4,5 Stunden ‚Tellerschlepperin‘ pro Tag, aber Sie wissen selber, für einen FTE braucht man mit Urlaub und Krankheit 1,5 Headcount, also habe ich pro Tag drei Stunden ‚Tellerschlepperin‘, exakt von 11:30 bis 14:30 Uhr. 180 Minuten ‚Tellerschlepperin‘, das macht bei täglich dreißig Gästen sechs Minuten pro Gast zum eindecken, Bestellung aufnehmen, Getränke, servieren, abräumen, kassieren.“ „Das ist doch eine Milchmädchenrechnung, erstens gehen nicht alle Kollegen täglich in die Kantine, und zweitens kann so eine Frau doch wenigstens drei Teller auf einmal schleppen.“ „Was Sie da sagen, ist die Milchmädchenrechnung, erstens schleppen die Herren von der Geschäftsleitung fast täglich Geschäftspartner als Gäste an, und sie halten es noch nicht einmal für notwendig, die vorher bei uns anzumelden, unsereins muss auch planen, wir verköstigen eigentlich jeden Tag deutlich mehr als dreißig Leute. Und dann diese Abendveranstaltungen, kleinen privaten Feiern, Firmenevents, das machen meine Leute auch noch alles mit, so nebenbei, ohne Mehrkosten für die Firma.“ „Drei jedenfalls sind viel zu viel, sagen wir in Zukunft 1,5, das muss doch auch reichen. Sagen Sie der Personalabteilung Bescheid, welche der Damen, sie müssen nicht den bad guy spielen, das erledigen wir für Sie.“ Frank stand auf, zog seine Kochschürze aus, faltete sie sorgfältig zusammen, legte sie zusammengefaltet auf die Sitzfläche seines Stuhles und sagte „Ich habe plötzlich unerträgliche Migräne, ich muss dringend zum Arzt. Wie lange gibt es eigentlich Lohnfortzahlung im Krankheitsfall?“ Frank zog das durch, war einige Monate krankgeschrieben, erhielt seine Lohnfortzahlung, ging zurück in die Firma, bot seine Arbeitskraft an, wurde notgedrungener maßen dem neuen Chefkoch der Vorstands-Kantine, der längst eingestellt worden war, als Beikoch zugeordnet – in Franks Arbeitsvertrag stand dummerweise nichts von ‚Chefkoch‘ oder ‚Leiter‘, das war bei Vertragsschluss für alle Beteiligten Voraussetzung –, er verrichtete ein paar Wochen lustlos seinen Dienst und bekam plötzlich wieder seine Migräne. Dieses Spiel ging ein paar Jahre, bis ihm die Firma eine recht faire Abfindung anbot, damit er endlich verschwinde. Frank nahm an.

Frank und Anika hatten diese on-off-Zeit in der Vorstands-Kantine klug genutzt. Sie hatten eine alte, heruntergekommene Gaststätte im Badischen, mitten in einem kleinen, fast romantischen Städtchen gekauft, der Kredit war mit Franks Lohnzettel, den er ja noch immer bekam, kein Problem, dazu hatte Anika ein kleines Erbe. Beide hatten das Haus mit viel Eigenleistung and a little help of my friends liebevoll renoviert, zwölf individuell eingerichtete, kleine, heimelige Gästezimmer, zwei Gaststuben, lauschige Terrasse, großer Garten mit Kräuterbeeten, Obstbäumen, Liegestühlen für die Hausgäste, geräumige, funktionale, blitzblanke, offene Küche, im Keller Sanitär, Wirtschaftsräume und Vereinszimmer, unter dem Dach haben sie den Kindern und sich selber eine geräumige Wohnung ausgebaut. Kein Pool, keine Tagungsräume, kein SPA, kein Fitness, alles straight to the point, vor allem keine Buchungsmöglichkeit durch die großen Buchungsportale, keine Werbung, kein Social-Media-Schnickschnack, gerade mal eine kleine eigene Webpage, Frank und Anika wollen sich nicht aufdrängen, um jeden Preis, sie wollen gefunden werden, gefunden und gewertschätzt. Zur Eröffnung hatten sie mich eingeladen – handschriftlich, eine große Ehre, wie ich finde –, leider war ich beruflich gerade in China unterwegs. Auch die Einladung war straight to the point: fressen und saufen frei, falls man ein Zimmer will, so ist dieses zu bezahlen. Ich schaute mich damals auf ihrer Website um. 150 EURO für ein – zugegebenermaßen hübsches – Doppelzimmer mit 20 Quadratmetern am Arsch der Welt, ohne sonderlichen Komfort, aber immerhin mit Frühstück, das ist ein stolzer Preis. Dann gab es noch ein All-Inclusive-Angebot mit Frühstück, leichtem Lunch (wahlweise kleiner Picknick-Korb), Kaffee und Kuchen, Aperitifs am Abend, viergängiges Dinner und Käsewagen, für 400 EURO pro Doppelzimmer, nur buchbar von Sonntag bis Donnerstag.

Nun hatte ich in Freiburg zu tun. Ich rief bei Frank an, er war um 10:00 Uhr morgens selber am Apparat. „Hast Du am Montag Zeit, bin dann im Lande, würde Euch gerne sehen. Habe in Freiburg zu tun, doch bevor ich da übernachte, würde ich lieber zu Euch kommen. Das Colombi ist auch nicht mehr, was es mal war“, ergänzte ich. „Montag ist schlecht, da haben wir eine große Geburtstagsfeier. Kannst gerne vorbeikommen, aber Zeit zum Quatschen werde ich keine haben, Sonntag oder Dienstag wären besser, da ist Standard-Geschäft. Willst Du ein Zimmer? Du weißt, was wir kosten? Nur Zimmer mit Frühstück oder Verwöhnpension?“ „Scheiß drauf, buch‘ mich von Sonntag auf Dienstag für Deine Verwöhnpension ein, wenn das geht. Aber wehe, es schmeckt nicht! Dann schlafe und schlemme ich halt zwei Nächte bei Euch. Nach Freiburg sind’s von Euch anderthalb Stunden, das kriege ich zeitlich hin. Kochst Du noch immer so gut?“ „Ja und nein. Besser, viel besser, und schlechter, viel schlechter“, sagte Frank sibyllinisch. „Kriege ich gutes Futter von Dir?“ „Aber klar, Du doch immer, nur am Montag wird’s etwas enger, wegen der Feier, die wollen bis in die Puppen machen, samt Mitternachtsimbiss, keine Ahnung, wie die das hinkriegen wollen, die müssen doch alle arbeiten, doch Erbtantchen wird neunzig, da wollen sie’s wohl krachen lassen. Aber Sonntag habe ich Zeit zum Quatschen, Sonntagabend koche ich zwar für die Vollpension groß auf – dann kriegst Du Dein Fett weg –, aber danach habe ich Zeit.“ „Komisch, Sonntagabend ist doch eher tote Hose in Dorflokalen …“ (fast hätte ich ‚Dorfkneipen‘ gesagt, mir aber gerade noch rechtzeitig auf die Zunge gebissen). „Nicht bei unserer Verwöhnpension, die mögen die Leute … und zahlen dafür. Du wirst schon sehen.“ „Grüß‘ Anika von mir.“ „Mache ich, bis Sonntag, freue mich. … Und bring‘ Hunger mit.“

Am Sonntag fuhr ich gegen 16:00 Uhr bei Frank und Anika vor, wirklich idyllisch gelegen, schön renoviert und herausgeputzt, und doch in die umliegende historische Bausubstanz integriert, kein Solitär, sondern integraler Bestandteil des Ganzen. Parken auf dem Dorfe kein Problem, ich betrat den für einen Sonntagnachmittag noch immer gut gefüllten großen Gastraum, der Schanktresen dient zugleich als Rezeption, Anika schenkte gerade Schnäpse ein, als sie mich sah, kam sie hinter ihrer Theke hervor und umarmte mich vor allen, nicht etwa zärtlich, so doch erfreut, ein paar alte Damen blickten schnippisch-pikiert, ‚ihre‘ Frau Wirtin umarmte einen Wildfremden, noch dazu vor anderen Leuten in ihrem Lokal, aber ich hätte ja schließlich auch ihr Bruder sein können. Für viel Reden war gerade keine Zeit. „Du hast Zimmer 3, unser schönstes Zimmer, etwas größer als die anderen. Treppe im Flur hoch, links. Ist Abendessen um 19:00 Uhr ok?“ „Fine with me. Ich sage nur noch schnell Frank Hallo und mache mich dann etwas frisch.“ „Der ist in seiner Küche und grad etwas im Stress, Abendessen vorbereiten,“ sagte Anika noch, während sie mir den Schlüssel gab. Das Erdgeschoss des Hauses wird längs geteilt durch eine geräumige Diele, in der auch ein paar Lounge-Möbel zum Lungern Platz finden. Links über die ganze Tiefe des Hauses der große Gastraum, die „Bauernstube“ mit sicherlich Platz für über 120 Personen, 30 Tische locker, dazu besagter großer, alter, holzverkleideter, mit Schnitzereien verzierter Schanktresen, rechts von der Diele die „Ratsstube“, deutlich kleiner, mit dunkler, reich geschnitzter Holzvertäfelung bis unter die Kassettendecke, alte, blanke Holzdielen am Boden, darin zwei lange, grobe, aber doch edle Holztische ohne Tischwäsche, aber mit entzückendem, dezentem Blumenschmuck aus Wiesenblumen mit je zwölf Plätzen und zwei Vierer-Tische, im hinteren Bereich des Raumes ein kleiner Pass direkt in Franks Küche, die er sich im hinteren Teil des ‚rechten Flügels‘ des Erdgeschosses eingerichtet hat, groß, übersichtlich, funktional, hochmodern, offen, ein großer Pass führt direkt in die Hausdiele, von wo aus die Bauernstube bedient wird, hinter der Küche ein recht großes Kühlhaus, das Frank mit viel Vitamin B und noch mehr Holzverkleidungen an die Rückseite des denkmalgeschützten Gebäudes anbauen konnte.

„Frank, altes Fossil, ich bin da!“ rief ich durch den großen Pass im Flur. „Schön, Dich mal wieder zu sehen, willkommen bei uns.“ „Anika hat gesagt, Du hast gut zu tun, ich will gar nicht lange stören. Wir haben ja sicherlich nochmal Zeit zum Quatschen.“ „Ein Willkommensschnaps mit einem guten Freund geht immer.“ Frank nahm mit schlafwandlerischer Sicherheit eine Flasche aus einem der Vorratsregale, „Alte Birne von einem kleinen Brenner aus dem Nachbardorf, damit machen wir unser Birnen-Sorbet, eigentlich viel zu schade.“ Er goss zwei Wassergläser – profane Wassergläser, nicht etwa edle Tumbler – zu je ca. einem Drittel voll, prostete mir kurz zu und exte sein Glas, ich tat es ihm gleich. Verdammt guter Stoff. „Schön, dass Du mal wieder da bist. Aber Du, ich hab‘ jetzt zu tun, um 21:30 Uhr sollte ich die Bande abgefüttert haben, dann sind die letzten Desserts raus, alte Leute essen so unendlich langsam, einerseits ein schönes Kompliment für den Koch, andererseits lästig, wenn man Feierabend machen will. Treffen wir uns gegen zehn in der Ratsstube, oder besser, draußen auf der Terrasse zu einer Zigarre und einem Absacker?“ „I’ll be there“, antwortete ich möglichst bedeutungsschwanger. „Übrigens, was gibt’s zum Abendessen?“ „Lass‘ Dich überraschen, es wird gut.“

Mein Zimmer war wirklich hübsch, zwar klein, aber heimelig und wertig – wertig, nicht luxuriös – ausgestattet, sogar ein kleiner Balkon auf die Gärten der umliegenden Häuser mit zwei Stühlen, Tisch und Aschenbecher, Tageslichtbad, wieder frische Wiesenblumen, Mineralwasser, für Handtücher, Bettwäsche, Matratzen, Kissen, Lichtdesign müssen Frank und Anika ein Vermögen ausgegeben haben, dafür kein obligatorischer Fernseher auf dem Zimmer, stattdessen ein kleiner, akkurat handgeschriebener (!) Zettel auf dem Schreibtisch: „Lieber Dr. Opl, mein Name ist Heike. Ich betreue Ihr Zimmer während Ihres Aufenthalts. Sollten Sie besondere Wünsche haben, sagen oder schreiben Sie es mir einfach oder geben Sie an der Rezeption Bescheid. Sollten Sie einen Fernseher wünschen, so lasse ich Ihnen gerne einen auf das Zimmer stellen. Das W-LAN-Passwort lautet übrigens … Ihre Heike“. Padauz, Anika und Frank, damit hattet Ihr mich das erste Mal während meines Aufenthalts bei Euch geflasht, und es sollte nicht das einzige Mal bleiben. Da kann sich doch jeder Grandhoteldirektor seine gedruckte, personalisierte Begrüßungskarte mit gefakter Unterschrift auf dem Zimmer in die Haare schmieren. Aber man ist ja auch irgendwie jobbedingt Betriebswirt. Nehmen wir mal an, ihr zahlt Heike 15 EURO pro Stunde, mit allen Lohnnebenkosten vielleicht 25 EURO, nehmen wir weiter an, Heike braucht fünf Minuten, um so einen Zettel mit der Hand zu schreiben, dann kostet euch diese hundert Prozent individualisierte Kundenbindungsmaßnahme exakt 2,08 EURO, für das Geld könnt ihr keine billige Flasche Begrüßungs-Sekt auf’s Zimmer stellen; und über eine potentielle Personalfluktuation bei Heike braucht ihr euch auch keine Gedanken zu machen, zumindest nicht bei dem Trinkgeld, das ich Heike dagelassen habe. Dazu noch die geringere Kapitalbindung, ich wette, kaum ein Gast will während seines Aufenthalts bei Euch eine Glotze (bzw. sich die Blöße geben, eine Glotze zu wollen), also vielleicht nur sechs statt zwölf Fernseher im Anlagevermögen, da freut sich die Bilanz doch auch. (Um es dann wirklich ganz zu Ende zu denken: plus die Kosten für den Fernseher schleppenden, an- und abschließenden Hausmeister, aber wahrscheinlich ist das sowieso Frank zu Eh-da-Kosten.)

Und siehe da, es kam besser. Gegen 17:30 Uhr, ich war gerade aus der Dusche gekommen und hatte mir die Hosen wieder angezogen, klopfte es selbstbewusst – selbstbewusst, weder schüchtern-verhalten noch aggressiv-krawallig – an der Zimmertüre. „Wer klopft?“ fragte ich. „Zimmerservice, it’s Apéro-time.“ Rasch zog ich mir ein Polo über und öffnete die Türe, davor stand Anika mit einem Barwagen, so einer Mischung aus Trolley, wie man sie aus dem Flugzeug kennt und zweistöckigem fahrbarem Serviertischchen, wie in den Haushalten unserer Großmütter, ich muss zugeben, ich war etwas baff, mein erster Gedanke war tatsächlich, die will dich jetzt abfüllen und verführen oder aber abfüllen und ihren Ehefrust loswerden oder aber alles drei auf einmal: verzeih‘ bitte, Anika. Weit gefehlt. „Das gehört bei uns zum Service, Apéro auf dem Zimmer vor dem Dinner. Was darf’s sein? Noch immer knochentrockener Martini? Ich habe Number 10 oder Monkey 47. Diese Woche gibt’s Whisky sour – Frank hatte noch Zitronen, die dringend wegmüssen, mit Marker’s Mark, brachial –, Kir – royal braucht kein Mensch, mit einem ordentlichen Crémant drüben aus dem Elsass, aber dafür mit Lejay aus Dijon –, Negroni oder einfach unseren Hausschnaps, einen Obstler aus dem Nachbardorf.“ Ich war verdattert, Aperitif vor dem Zimmer gemixt und serviert, das kannte ich nur aus einem noblen britischen Club, der weltweit luxuriöse Gästehäuser ausschließlich für seine Mitglieder betreibt, die Mitglieder können allerdings Gäste mitbringen, auf diese Weise war ich mal in so einen exklusiven Nobelschuppen geraten, ich war echt beeindruckt, mit dem Service, der in diesen Gästehäusern geboten wird, kann kaum ein Luxushotel mithalten. Und das jetzt hier. „Ja bitte, einen knochentrockenen Martini mit Lemon Twist.“ Gekonnt rührte mir Anika meinen Drink, stellte ihn auf ein kleines Tablett, stellte drei vorbereitete Schälchen mit Gemüsesticks, einem weißen Dip und Nüsslein dazu und trug mir alles ungefragt in’s Zimmer. Ich bedankte mich artig, Anika grüßte und ging drei Türen weiter mit ihrem Equipment.

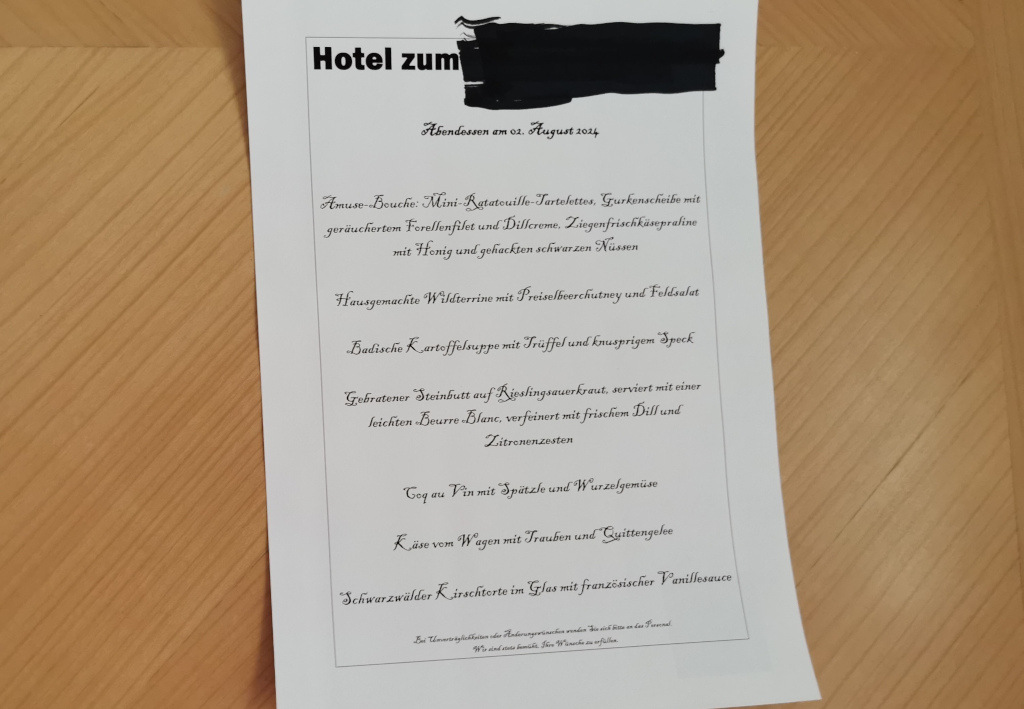

Ich genoss meinen Martini auf dem kleinen Balkon, aß ein paar der Gemüsesticks und Nüsse, dann machte ich mich für’s Abendessen fertig. „Du sitzt in der Ratsstube“, rief mir Frank aus seiner Küche zu, als er mich die Treppe runterkommen sah. Nur einer der langen Tische war eingedeckt, nicht mit einem kompletten Tischtuch, sondern mit fünf leinernen Läufern, die in Bahnen über dem Tisch lagen, etwas breiter als die Gedecke, zwischen den Läufern war das blanke Holz zu sehen, noch immer einfacher, aber geschmackvoller Tischschmuck aus Wiesenblumen in kleinen Väschen, keine Kerzen, großes Gedeck mit drei Gläsern, kunstvoll und akkurat gefaltete Leinenservietten, hinter jedem Gedeck ein kleines Porzellan-Schildchen, auf denen handgeschrieben die Namen der Gäste standen. Das Alles sah mehr aus wie eine Festtafel bei einer privaten Einladung als ein Restaurant. Ich war der erste der Gäste. Sofort eilte eine junge Frau herbei, vielleicht dreißig, weiße Bluse, schwarzer knielanger Rock, weiße Schürze, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe. „Guten Abend, Dr. Opl, ich bin Sophia, ich bediene Sie heute Abend. Die anderen kommen sicherlich auch gleich, der Chef hasst es, wenn alle zu unterschiedlichen Zeiten essen wollen, bei uns gibt es für die Hausgäste ein gesetztes Menue. Möchten Sie schon etwas zu trinken?“ Ich bestellte mir einen Crémant und setzte ich auf meinen Platz. Jetzt erst fiel mir auf, dass hinter dem Gedeck ein zusammengerolltes Papier lag, nicht etwa profanes Kopierpapier, sondern edles Leinen. Neugierig entrollte ich es, es war die Menuekarte für den Abend, sapperlott, Frank hatte mich schon wieder geflasht.

Während ich auf die anderen Gäste wartete, konnte ich es mir nicht verkneifen, im Hinterkopf kurz die Kalkulation von Frank und Anika zu überschlagen. 400 EURO kostete das Doppelzimmer mit Vollpension. Ich schätze, mehr als 100, 120 EURO pro Nacht kann man dieser Gegend für solch kleine, relativ einfache, aber gemütliche Zimmer nicht verlangen, sagen wir mit Frühstück 150 EURO. Bleiben 250 EURO für die Verpflegung von zwei Personen, also 125 EURO pro Person. Setzen wir für den leichten Lunch 15 EURO pro Nase an, für Kaffee und Kuchen 5 EURO und für den Apéro mit Knabbereien nochmals 10 EURO, bleiben für solch ein ‚Abendessen‘ – Festmenue wäre der passendere Ausdruck – 95 EURO übrig; also ich kenne kein gutes Restaurant, in dem solch ein Sieben-Gänge-Menue für 95 EURO bekäme, schon gar nicht mit Trüffeln auf der Kartoffelsuppe. Außerdem stand auf der Webpage nur was von Vier-Gänge-Menue, ich schaute mir die Speisekarte nochmals genau an, nein, da stand nichts von „oder“, also Fisch oder Huhn, nein, das war eine ganz klassische große Menuefolge. Frank, ich hoffe sehr, dass Ihr Euch da nicht verkalkuliert habt. Nach und nach trafen die anderen Gäste ein, alle wurden von Sophia mit Namen begrüßt, Sophia stellte mir die Herrschaften jeweils mit Namen, Herkunftsort und Profession kurz vor, sie nannte mich einen ‚Freund des Hauses‘, was mir außerordentlich schmeichelte, gleichwohl ich diese Prozedur befremdlich fand, das Personal stellt die Gäste vor, hatte ich so auch noch nicht, der Hausherr könnte das, das wäre vielleicht Franks oder Anikas Job, aber doch nicht der des Personals – ja, ich bin ein altfränkischer Schnösel –, doch ich spielte brav mit, erhob mich artig, gab Pfötchen und smalltalkte wie ein Weltmeister. Alles nette Leute, keine Spur von Dünkel, neureichem Gehabe oder Allüren, leger, konservativ, doch wertig und stilvoll gekleidet, die Damen offenbar ohne oder nur mit nur sehr dezentem Parfum (sie wussten anscheinend, was sich in einem Spitzenrestaurant gehört), nur den Schuhen, den Uhren und dem – dezenten – Schmuck sah man an, dass diese Leute geldig waren. Ein pensioniertes Ärzteehepaar aus dem Rheinland, er war Internist, sie Chefärztin eines Krankenhauses; ein junges Paar, sie noch Studentin, er frisch gebackener Ingenieur bei einem Autohersteller im Schwäbischen, von seinem ersten Jahresbonus hatte er ihr diese Schlemmer- und Relax-Tage zum Geburtstag geschenkt; ein mittelalter Installateur aus dem Fränkischen mit Freundin – Lebenspartnerin – Geliebter (so ganz habe ich das nicht herausgefunden, aber bin ich der Wächter anderer Leut‘s Liebesleben?), „Wissen Sie, wenn man den ganzen Tag mit Scheiße zu tun hat und damit sein gutes Geld verdient, dann muss man auch mal raus, sich was Schönes gönnen! Geld ist dann egal.“ – ein Herr der offenen Worte, Respekt; schließlich zwei Damen im besten Alter aus Brandenburg, Freundinnen, anscheinend im öffentlichen Dienst, irgendwas Juristisches, die einfach mal ein paar ‚Mädels-Tage‘ machten. Anika und Frank hatten hier offenbar einen gelungenen Querschnitt aus dem besseren Bürgertum versammelt.

Als letztes erschien ein greiser, würdiger, unglaublich wacher Herr, als er mir durch Sophia vorgestellt wurde, fiel mir fast das Herz in die Hose. Er war Vorstands-Vorsitzender eines großen DAX-Konzerns gewesen, für den ich in den 90ern mal als Berater gearbeitet hatte; wir hatten den Herren Vorständen mit ihren Millionen-Gehältern damals eröffnet, dass es zwischenzeitlich so ein neues Ding gebe, man nannte es ‚Internet‘, das viele ihrer bisherigen Geschäftsmodelle obsolet machen würde, und sie sollten sich besser nach modernen Alternativen umsehen, OK, wir sagten ihnen auch, dass wir solche Alternativen im Rahmen eines neuen Auftrags für viel Geld gerne für sie eruieren würden. Die Vorstands-Präsentation unseres geballten Wissens durfte damals ich geben, die Senior-Partner, die sonst bei Vorstands-Terminen immer ganz vorne dabei waren, hielten sich klug zurück, ich durfte das als Junior machen, und sollten unsere unbequemen Wahrheiten Missfallen beim Klienten auslösen, so wären noch immer die Senior-Partner dagewesen, die sich für den jungen, technik-affinen Heißsporn entschuldigt hätten und eine alternative, konservative Lösung (die es definitiv nicht gab) angeboten … und zuverlässig verkauft. „Uns hat’s schon immer gegeben, und uns wird’s noch sehr lange weitergeben, so ein paar Bildschirme mit künstlichen Online-Pixeln sind doch keine Konkurrenz für uns. Wissen Sie eigentlich, was wir alleine für Werbung ausgeben können, um präsent beim Endkunden zu sein? Da können diese Pixel-Bildschirme doch gleich einpacken!“ hatte dieser greise Herr einst wortwörtlich zu mir gesagt. „Sie nach all den Jahren einmal zufällig wiederzutreffen … Diese Studie damals, das war ja kein Ruhemsblatt für Sie“, eröffnete er das Gespräch, als wir vis-à-vis, in der Mitte der anderen Gäste am Tisch saßen. „Aber die XYZ-AG, die gibt’s doch noch“, fuhr er fort. „Damals haben Sie 85 Prozent Ihres Umsatzes mit ABC gemacht, wenn ich mich recht entsinne, rund 3,7 Milliarden. Wie viel von diesem Umsatz gibt’s noch?“ „Die aktuellen Zahlen habe ich nicht mehr, aber Sie hatten Recht, da ist so einiges weggebrochen. Das Internet war doch gefährlicher für uns, als wir anfangs dachten.“ „Wir hatten es Ihnen beizeiten gesagt. Zugutehalten muss man Ihnen, dass Sie rechtzeitig die richtigen Fragen gestellt hatten. Nur die richtigen Antworten, die wollten Sie damals nicht hören.“ „Hören, hören, es hat mich halt kolossal geärgert, dass so ein junger Schnösel, der noch niemals in einer verantwortungsvollen Position in unserer Industrie gearbeitet hatte, mir erklären wollte, wie ich meinen Job zu machen habe, nach über 40 Jahren, mit 16 als Lehrling angefangen, neben dem Job studiert, mit 40 Jahren schon VV, damals der jüngste VV Deutschlands. Und Sie, ja Sie, wollten mir erklären, wie ich meinen Job zu machen habe. Das hat mich geärgert.“ „Ich wollte Sie niemals ärgern, ich hab‘ halt gesagt, was wir gefunden hatten und was wir für richtig und am besten für Sie hielten.“ „Ja, ja, schon gut, Sie hatten ja meistens Recht, aber geärgert hat’s mich trotzdem.“ Er machte eine dramaturgische Pause. „Frieden?“ „Gerne Frieden, es ist zu schön hier für Scharmützel.“ „Da haben Sie sicherlich ebenfalls Recht. À votre santé!“ Er erhob sein Glas, prostete mir zu, „Za zda-róv-yeh“ antwortete ich (die einzige russische Redewendung, die ich kenne, aber wenn’s passt, kann man sie ja mal raushängen lassen, schließlich hatte er mit Französisch angefangen … ich bin nachtragend … und hinterfotzig, Alexander I war es, der Napoleon besiegte, Alexander sprach Russisch, Napoleon Französisch). „Ich heiße übrigens Hans – Sophie, bitte zwei Armagnac! – ich darf das, ich bin der Ältere. Und wahrscheinlich der Ranghöhere.“ Im Nachkarteln war er auch nicht schlecht. Wir plauderten den halben Abend ganz entzückend (und friedlich).

Franks Menue war einfach phantastisch. Nach dem Coq au Vin kam er aus seiner Küche, bewaffnet mit einer Flasche seines Hausschnapses, besagter Obstler aus dem Nachbardorf, und einer Platte mit winzigen Crostini, knusprige Baguettescheiben, belegt mit einer cremigen Avocado-Mousse, darauf zarte Stücke von Hummerfleisch und ein Hauch von frischem Limettensaft, garniert mit ein paar sautierten, winzigen Pfifferlingen und einem kleinen Kräuterzweiglein. „Für alle, die vielleicht nicht satt geworden sind.“ Frank stellte die Platte in die Tischmitte, er setzte sich selbstbewusst an’s Kopfende des Tisches, schweigend deckte Sophia Digestiv-Gläser ein, Frank erhob sich wieder und füllte ein jedes bis zum Rand, „Greifen Sie zu, schön, dass Sie unsere Gäste sind.“ Anika – sie hatte zwischenzeitlich aus der Bauernstube losgeeist – gesellte sich dazu, sie setzte sich nicht minder selbstbewusst an’s andere Kopfende, auch ihr deckte Sophie schweigend ein Glas ein, Frank stand auf, ging um den Tisch und füllte es, alle exten nach kollektivem Zuprosten ihre Gläser, Frank drückte Sophie seine Schnapsflasche in die Hand und ließ nachschenken. Anika war die Erste, die bei den Crostini zugriff. Wir anderen folgten ihr beherzt, köstlich. „Wie hat es Ihnen geschmeckt? Was habe ich falsch gemacht? Was können wir in Zukunft besser machen?“ begann Frank das Gespräch offensiv, sichtlich interessiert, das war deutlich mehr als die small talk honneurs eines Spitzenkochs mit den Gästen nach dem Menue, das war echtes Interesse, das war auch Herausforderung für die Gäste. Betretenes Schweigen. Dann kamen die üblichen Lobhudeleien von „Hervorragend!“, „Perfekt!“, „Phantastisch!“, die Tafelrunde war offensichtlich vollends zufrieden. Zaghaft meldete sich eine der Brandenburger Damen zu Wort, wohl, um irgendwas zu sagen. „An der Kartoffelsuppe hätte mehr Majoran sein können.“ „Ich verstehe, was Sie meinen, die Ostdeutsche Kartoffelsuppe ist so ganz anders als die Badische, hier wird Majoran nur sehr sparsam verwendet, noch dazu in Verbindung mit Trüffel und Speck. Aber Sie sollen Ihre Majoran-Kartoffelsuppe bekommen, Morgen mache ich Ihnen eine“, antwortete Frank souverän. Fast errötete die Dame: „Aber ich bitte Sie, das ist doch nicht extra nötig, nur für mich. Ich meinte ja nur …“ „Also, ich würde auch nochmal eine nehmen, wann hat man schonmal die Gelegenheit, Badische und Ostdeutsche Kartoffelsuppe direkt zu vergleichen?“ fiel Hans ein. Rasch hatte sich die ganze Tischgesellschaft darauf verständigt, am nächsten Tag ebenfalls Ostdeutsche Kartoffelsuppe probieren zu wollen. „Dann gibt’s die geplante Wachtel-Consommé eben Übermorgen, kein Problem“, beendete Frank die Diskussion, während Sophie Kaffee und – garantiert selber gemachte – winzige, aber reichliche Petit Fours servierte. Schließlich kam Sophia mit einem formidabel bestückten Käsewagen („Der Käse kommt vor dem Dessert“: Vincent Moissonnier), und Frank und Anika verabschiedeten sich, „Ich muss das Dessert vorbereiten.“ entschuldigte sich Frank, „Und ich muss zurück in die Bauernstube.“ sagte Anika.

Viertel nach Zehn saßen Frank und ich mit Zigarren und einer Flasche 18 Jahre alten Bowmore auf der Terrasse. „Euch schneit’s ja gut zu gehen, wenn Du sowas servierst“, begann ich das Gespräch. „Wir können echt nicht klagen, das hier ist gut angelaufen, sogar besser als erwartet. Ab Morgen sind wir ausgebucht, 22 All-Inclusive-Gäste, nur zwei in Einzelzimmern.“ „Rechnet sich das denn? Ich habe mal überschlagen, viel mehr als 95 EURO pro Person dürften Dir nicht bleiben, um solch ein Festmahl zu zaubern, und dann betrügst Du die Leute auch noch, servierst statt der avisierten vier gleich sieben Gänge, mit den Crostini und Petit Fours sogar neun.“ „Das ist der Trick, das Geheimnis ist, Du musst den Leuten mehr geben, als sie erwarten und als Du ihnen vorher sagst. Aber gleichzeitig musst Du dieses ‚Mehr‘ so gestalten und kalkulieren, dass Du nicht noch Geld drauflegst.“ „Aber neun Gänge, dazu mit Trüffel und Hummer für keine 100 EURO, rechnet sich das wirklich?“ „Heute haben wir tatsächlich nichts daran verdient, aber heute ist normalerweise Anreisetag für die meisten unserer Gäste. Da will ich ihnen gleich was Besonderes bieten.“ „Acht Gäste bei zwölf Zimmern, 24 Betten, ist das nicht ein wenig schlecht ausgelastet?“ „Ab Morgen sind alle Zimmer vergeben, da werden wir 22 Gäste haben, Du und der alte Herr, Ihr seid die einzigen Einzelbelegungen.“ „Anreise Sonntag oder Montag, ist das nicht etwas ungewöhnlich?“ „Wir bieten unsere Vollpension nur Sonntag bis Donnerstag an, da ist hier auf dem Dorfe sowieso Saure-Gurken-Zeit, da würde sich das Haus so nicht tragen. Unter der Woche habe ich in der Wirtschaft am Tag 20, 30 normale Essen, wenn’s hoch kommt, dazu ein paar Familienfeiern und so. Am Freitagabend kommen die Stammtische und ein paar mehr Essensgäste. Samstagmittag, Samstagabend, Sonntagmittag, da geht man hier weg, dann ist die Wirtschaft rappelvoll, da kommen wir manchmal kaum hinterher, da hätte ich keine Zeit, auch noch ein Menue zu kochen. Und am Wochenende sind die Zimmer ebenfalls meist ausgebucht, ganz normale Wochenend-Touristen ohne All-Inclusive, zwei Nächte, Freitag auf Sonntag, zu unseren normalen Zimmer-Preisen, die können dann im Wirtshaus essen. Sonntagabend ist die Wirtschaft dann plötzlich wieder wie tot, da schauen wohl alle ‚Tatort‘ und gehen früh zu Bett, um fit für die neue Woche zu sein. Und die Wochenend-Gäste sind auch wieder weg. Da habe ich dann Zeit, um für unsere All-Inclusive-Gäste groß aufzukochen, und das macht Spaß, nicht dieses Schnitzelbraten für die Wirtschaft. „Und am Donnerstag?“ frage ich. „Da haben wir zu, einen Tag brauchen Anika und ich auch mal frei.“ „Und All-Inclusive-Gäste, die länger als vier Nächte bleiben wollen?“ „Haben wir sowieso selten, bei den Preisen. Wer partout eine oder zwei Wochen machen will – hatten wir auch schon, vor allem ältere Ehepaare, 4.100 EURO für zwei Wochen mit acht guten Abendessen am …“ Frank flüsterte plötzlich „… am Arsch der Welt, kann man hier doch nicht anders sagen, hübsch, aber sehr abgelegen und nix los …“ er sprach normal weiter: „… es gibt nichts, was es nicht gibt – der muss sich drei Tage lang halt selber behelfen. Am Donnerstag gibt’s nochmal Schlemmerfrühstück, dann ist meistens Abreise. Wer länger bleiben will, der zahlt am Wochenende natürlich nur die normalen Zimmerpreise, Donnerstagabend können sie in den Greifen, auch ein Lokal hier im Ort, sehr – sagen wir mal – bodenständig der Kollege, Freitag, Samstag können sie zu uns in’s Wirtshaus oder sonst wo hin.“ „Rechnet sich Euer Konzept denn auch?“ frage ich kritisch. „Um ehrlich zu sein, besser als gedacht, und das nach nicht einmal einem Jahr.“ „Wie vermarktet Ihr Euch? Werbung, Buchungsportale, SEO?“ „Gar nicht, wir werden vermarktet.“ „Was, Ihr bezahlt eine Marketing-Agentur? Das ist ungewöhnlich, … ungewöhnlich und wahrscheinlich teuer, sehr teuer.“ „Nein, keine Agentur, unsere Gäste vermarkten uns. Wir sind sehr rasch sowas wie ein Geheimtipp geworden, der flüsternd unter Freunden weitergereicht wird. Sobald ich merke, dass so ein verdammter Hobby-Blogger hier aufkreuzt – Du natürlich ausgenommen, aber ich verkoche Dich zu Consommé, wenn Du irgendwas über uns schreibst, und Du weißt, dass ich das tun würde – oder ein Journalist, zwei Tester von einem Fressführer waren – glaube ich – auch schon hier – sobald ich irgendwas wittere in der Ratsstube, mache ich konsequent von meinem Hausrecht Gebrauch, entgangener Umsatz hin, entgangener Umsatz her. Und Stern will ich auch keinen, der kostet nur Geld und zieht Laufpublikum und Gaffer und G’schwerl an.“ „Ich dachte, in der Ratsstube sitzen nur die Hausgäste?“ „Nein, wir haben die beiden langen Tische für maximal 24 Hausgäste, dann noch die zwei Vierertische, die sind für Laufpublikum, meistens auch ausgebucht, wenn der Herr Apotheker oder die Frau Architektin aus der weiteren Umgebung sich mal was leisten wollen, kommen sie uns. Viele sind das nicht, aber die Tische sind fast immer voll. Das haben wir bewusst so gemacht, den Externen knüpfen wir nämlich 170 EURO für dasselbe Menue ab, die zahlen das klaglos, wir könnten’s ihnen auch für hundert geben, aber wozu? Wichtig ist, dass die Hausgäste mitbekommen, dass unser Menue 170 EURO wert ist, das ziehen sie dann in Gedanken von ihrem Verwöhnpensions-Preis ab, und zack erscheinen wir für sie als spottbillig.“ „Ihr arbeitet wohl mit allen Tricks, das bin ich gar nicht gewöhnt von Dir.“ „Was heißt mit Tricks? Wir wollen unsere Gäste das höchste Maß an Zufriedenheit, vielleicht sogar Glück bieten, für ihr Geld. Nächstes Jahr wollen wir mal 450, vielleicht sogar 500 testen, dann hat dieser Laden eine Profitabilität, von der andere nur träumen, aber er ist auch so schon gut profitabel, wir können nicht klagen.“ „Aber das klärt noch immer nicht meine Frage, warum Euch Eure Hausgäste vermarkten.“ „Sag’ ich doch, wir sind ein Geheimtipp, der konspirativ weitergereicht wird. Was hier an A- und B-Promis aus Wirtschaft, Kultur, Medien, Politik, Unterhaltung aufschlägt, geht auf keine Kuhhaut. Bei uns wird niemand, und sei er oder sie noch so prominent, dumm angequatscht von den anderen Gästen und um ein Selfie oder Autogramm gebeten. Ich lasse mich auch nicht mit den Promis photographieren und hänge Bilder dann in’s Schaufenster, wer bin ich denn. Wir sind diskret und verschwiegen.“ „Wer war schon alles bei Euch?“ fragte ich nach. Frank flüsterte eine Reihe von Namen, alle wohlbekannt aus Funk und Fernsehen. „Echt, die alle?“ „Echt, die alle und mehr! Aber: Klappe! Mundpropaganda ist besser – und billiger – als jede SEO. Aber um mundpropagandiert sein will, müssen die Gäste höchst zufrieden sein. Dazu gehört, dass wir alles versuchen, in der Öffentlichkeit nicht präsent zu sein. Google- und Tripadvisor-Bewertungen, und seien sie noch so positiv, lasse ich konsequent löschen, notfalls mit Anwalt. Blogeinträge lasse ich abmahnen, mit Unterlassungserklärung, Journalisten schmeiße ich, wenn ich sie erkenne, raus, ein paar Artikel sind trotzdem schon erschienen, zum Glück meist über die Bauernstube, Ratsstube gibt ein journalistisches Spesenkonto kaum her, dann ist es mir egal. Wir wollen unter der öffentlichen Aufmerksamkeits-Stufe bleiben. Anti-Werbung als Value Preposition, als Werbung sozusagen. Absurd, aber es scheint zu klappen. Zumindest für zehn, fünfzehn Jahre, dann werden wir mit diesem Konzept durch sein. Entweder fällt Anika und mir bis dahin was Neues ein oder wir machen ganz was anderes. Aber wenn wir das zehn, fünfzehn Jahre durchziehen, dann sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, und wir haben hoffentlich so viel Geld verdient, dass wir was Neues oder Garnichts mehr machen können.“

„Bist Du eigentlich glücklich mit dem, was Ihr hier macht?“ „Glücklich? Glück ist ein relativer Begriff. Ja und nein. Das Bauernstuben-Geschäft nervt mich tierisch. Schnitzel, Rinderbraten, möglichst große Salatschüsseln, da mache ich mich zur Kochhure. Nur Burger und veganes Scheißzeugs biete ich nicht an, so groß ist meine Selbstachtung als Koch schon noch. Wer so’nen Dreck frisst, den will ich nicht als Gast haben. Das wissen die Einheimischen, die Stammgäste in der Bauernstube auch, und ich habe das Gefühl, sie mögen es, auch wenn dann und wann mal ein pubertierender Teenager oder ein durchfahrender Motorad-Proll protestiert. Meine Bauernstuben-Stammgäste, mein ‚Grundrauschen‘, das mir ca. die Hälfte des Schuppens hier amortisiert, will bodenständig, ohne Spinnereien, vielleicht mal mit einer kleinen kulinarischen Herausforderung, aber nicht zu groß, vielleicht ein Schneckensüppchen oder ein Spargel-Gratin, aber ansonsten ‚wie früher und wie bei Muttern‘ bekocht werden. Ich hab‘ längst aufgehört, für die Bauernstube richtig zu kochen, die bodenständigen Banausen wissen’s ja doch nicht zu schätzen. Für die eine eigene Brühe ansetzen? Eine Champignonrahmsauce selber kochen? Gar Spätzle selber machen? Wer bin ich denn? Gibt’s doch alles als Convenience, fertig abgepackt im großen Eimer, ich meine nicht diesen Billig-Convenience-Scheiß aus der Frittenbude – haha, Frittenbuden gibt’s ja längst nicht mehr, ich meine natürlich Dönerbude – aber da gibt’s auch richtig guten Stoff, etwas teurer, doch immer noch viel billiger als wenn ich es bei den Personalkosten selber mache, der Wareneinsatz wäre es noch nicht einmal, es sind die Personalkosten, obwohl die hier auf dem Lande noch immer sehr moderat sind, verglichen mit der Stadt. Ein paar Sachen machen wir tatsächlich noch selber, zum Beispiel die Hollandaise, da weigere ich mich schlichtweg, meinen Gästen, auch denen in der Bauernstube, diese Tetrapack-Scheiße vorzusetzen, Bratkartoffeln sind halb-selbstgemacht, vorgegarte und -geschnittene Kartoffelscheiben, Zwiebel- und Speckwürfel aus dem Vakuum-Pack, aber braten tun wir sie noch selber, das ist so eine Art Kompromiss, die gäb’s auch schon fertig, aber die finde ich grauslich. Knödel kommen ebenfalls aus dem Vakuum-Beutel, aber die Leute fressen’s klaglos und loben es auch noch. Es ist ein Trauerspiel, in der Bauernstube bin ich eine Kochhure geworden … und verdiene gutes Geld damit. Wir haben mal den Test gemacht. Auf die Beilagen-Karte haben wir geschrieben ‚5 Röstinchen aus der Fritteuse, 4,50 EURO‘ und ‚Hausgemachtes, echte Berner Rösti aus frisch geriebenen Kartoffeln, in der Pfanne in Butterschmalz und Butter ausgebacken, 9 EURO‘, und das war bei dem Arbeitsaufwand für so ein Teil verdammt eng kalkuliert, an so einer Rösti steht ein Jung- oder von mir aus auch Beikoch fast 10 Minuten. Ja glaubst Du denn, die Leute haben die echte Rösti bestellt? Fast keiner! Wenn Rösti, dann Röstinchen. Ist doch ekelhaft. Das ist hart für einen Wirt, das zu sagen, aber das Fressverhalten der meisten Gäste ist für einen ambitionierten Wirt ekelhaft. Für einen Abzock-Wirt ist dieses Fressverhalten phantastisch, die Leute fressen alles, solange es nur groß portioniert und billig und deutlich gewürzt ist. Wir bieten unser Schnitzel Wiener Art mit Pommes und Salat für 17,90 EURO an, 3 EURO Aufpreis für Bratkartoffeln, eigentlich ein lächerlicher Preis, aber schon da motzen die Leute über den Preis. ‚Unter’m vorherigen Wirt hat das Schnitzel aber noch 12,50 gekostet.‘ Unter’m vorherigen Wirt hat der Abort auch wie eine Jauchegrube gestunken, dass so ein zeitgemäß renoviertes Klo auch bezahlt sein will, das bemerkt keiner“, ergänzte Frank ärgerlich.

„Wie erträgst Du das?“ „Nachdem ich in der Vorstands-Kantine – eigentlich ein sehr guter Job, im Nachhinein betrachtet – spontan hingeworfen hatte, haben Anika und ich sehr lange überlegt, was wir mit unserem angefangenen Berufsleben jetzt anfangen, Anika kann Service perfekt, ich koche auch nicht allzu schlecht, außerdem wollten wir zusammenarbeiten, das waren unsere ganzen Eckpunkte, ansonsten war alles offen. Unser Traum war es immer, ein Dorfgasthaus zu betreiben, die Einheimischen bewirten, der Ort zum Treffen, zum Essen und Trinken, zum Debattieren, für Vereine und Stammtische, Familienfeiern, Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Taufen zu sein, eine Art sozialer Ortsmittelpunkt, dazu vielleicht ein paar Reisende. Wir haben während meiner ‚Migräne‘ mit vielen Kollegen auf den Dörfern gesprochen. Der einhellige Tenor war eigentlich, dass sich sowas in der heutigen Zeit nur noch schwierig rechnet, hohe Personalkosten, absurde behördliche Auflagen, steigende Rohstoffpreise, sparsamere Gäste, Qualität wird kaum gewertschätzt, geschweige denn, entsprechend bezahlt, das traditionelle Dorfgasthaus geht eigentlich nur noch mit Selbstausbeutung der kompletten Familie oder mit low-cost Convenience-Verarsche. Was bleibt Dir in der Gastro, um Deine Familie redlich und ordentlich zu ernähren? Szene-Lokal hatten wir auch diskutiert, beste Lage, reiches Umfeld, Steaks in Goldfolie oder so’n Scheiß für hunderte von EURO, Schampus für 1.000 EURO die Flasche, irgendeinen verrückten Kochtrend kreieren und fett auf social media vermarkten – hätte wir vielleicht sogar gekonnt, aber ich hatte keinen Bock, so zu kochen, und Anika hatte keinen Bock, so‘n G’schwerl zu bedienen, das so einen Quatsch braucht. Low key Pension garni, da sind echt noch Margen drin, aber da hätte ich nicht kochen können, wäre überflüssig gewesen. Angestelltenverhältnis in einem etablierten Haus, vielleicht Restaurant eines guten Hotels, wo das Restaurant mehr vorgehalten wird, für das Image des Hauses, das nicht wirklich viel Geld verdienen muss, Anika als Restaurantleiterin, ich als Küchenchef, wäre auch gegangen, aber wir wollten keine Chefs mehr haben. Oder Ferienhotel oder -gasthof in einer hübschen Gegend, Urlauber zwei, drei Wochen beherbergen, bekochen, eine gute, entspannte Zeit bieten, dann hast Du wieder das Problem, was machst Du außerhalb der Saison mit dem Schuppen und mit Deinem Personal, die Kosten laufen ja weiter? Außerdem sind die Pachten oder Kaufpreise für Hotels in schönen Ferienregionen ziemlich happig. Dazu kommt noch die Frage, wie man an seine Gäste kommt. Den Buchungsportalen-Haien 15, manchmal sogar 30 Prozent von unserem hart erarbeiteten Geld in den gierigen Rachen schmeißen? Oder selber groß Werbeaufwand betreiben – sowas können wir doch gar nicht, das ist nicht unsere Kompetenz, da hätten wir irgendeine Agentur nehmen müssen, die auch wieder Geld will? Wir haben tausend Optionen durchgespielt und durchgerechnet, bis wir auf dieses Hybrid-Konzept kamen. Üblich ist es ja, sich einen Stern zu erkochen – das dauert ohne Vitamin B und gehöriges Investment eines potenten Sponsors Jahre, geht mit den richtigen Freunden aber auch ganz schnell – und dann parallel ein ‚Bistro‘ und einen Online-Shop zu eröffnen, wo man phantasievoll benamtes Crap zu stolzen Preisen mit noch stolzeren Margen vertickert, während das eigentliche Sterne-Restaurant auf plus-minus Null läuft, eigentlich nur als Image-Geber. Ich hatte mal einen Gast, der erzählte mir ganz stolz, dass er weiland bei Schuhbeck in München gewesen sei, und bei uns sei es ja schon toll, aber bei Schuhbeck in München sei alles noch viel toller gewesen. Ich war echt interessiert, was dieser alte Zausel so viel besser gemacht hatte als ich. Natürlich dachte ich automatisch, unser Gast sei in den Südtiroler Stuben gewesen, mich hätte echt interessiert, was die besser machen, außer den Preisen. Im Orlando war er gewesen, dieser Aufschneider, ein Bier am Platzl trinken. Aber hört sich doch echt gut an, wenn man in Kleinposemuckel erzählen kann, dass man in München bei Schuhbeck – bekannt aus Funk und Fernsehen – gewesen wäre. So einen Schrunz wollten Anika und ich alles nicht. Bis wir auf diese Idee kamen. Grundrauschen aus der soliden Dorfkneipe, wenig kulinarische Ambitionen, ordentliches, primitives Futter mit hinlänglicher Marge, dafür sozialer Mittelpunkt des Ortes, das erschien uns als tragfähiges Konzept, und doch wollte ich das richtige Kochen nicht ganz aufgeben und gänzlich zum Convenience-Schnitzelbrater absteigen. Ich will ja richtig kochen, aber es muss sich halt auch rechnen. Außerdem wussten wir, dass diese ganzen Dorfgasthäuser nur am Wochenende ausgelastet sind, unter der Woche bleiben die Dörfler daheim, selbst Feiern finden – mit Ausnahme zu Weihnachten – fast nur am Wochenende statt, wenn die Bude sowieso schon mit regulärem Publikum voll ist und alle Mitarbeiter am liebsten freihaben wollen, aber diese Feiern bringen richtig Geld. Alle wissen, dass die Feiern bei uns nicht billig sind, und das ist gut so. Wenn jemand bei der Bestellung der Veranstaltung den Preis runterhandeln will, dann sage ich immer: ‚Wenn Sie’s billiger wollen, dann gehen Sie in den Greifen, der macht’s schon für unter 40 EURO, bei mir ist unter 60 EURO nichts drin. Ich will schließlich Qualität liefern und nicht um jeden Preis billig sein. Ich weiß das, Sie wissen das, und Ihre Gäste wissen das auch. Sie müssen selber entscheiden, wie Sie von Ihren Gästen wahrgenommen werden wollen.‘ Dieses Argument zieht fast immer. Diese Feiern bringen richtig gut Geld, hier auf dem Lande finden wir auch genügend bezahlbares, ambitioniertes, freundliches, vielleicht nicht immer ganz perfektes Aushilfs-Personal für einzelne, kurzfristige Stoßzeiten, notfalls bringt Sophia, sowas wie unsere fest angestellte Oberkellnerin – eine tolle Frau, sie hat Euch heute bedient – ihre Schwiegermutter und ihre beiden Kinder mit, ob die wollen oder nicht. Mit 13 EURO pro Stunde plus anteiligem Trinkgeld sind die Jobs bei uns begehrt, hier auf dem Lande, dazu eine kostenlose Mahlzeit und – wenn’s sich ergibt – ein Feierabendbier mit den Chefs auf Kosten des Hauses. Ich mag, ich forciere diese Feierabendbiere mit den Mitarbeitern und höre aufmerksam zu, wenn die Leute ihren Tag Revue passieren lassen, was ist gut gelaufen, was scheiße, was waren die highlights bei den Gästen, was die downsights? Wenn mir eine 17-jährige Abiturientin aus dem Service, die niemals Gastro gelernt hat, sagt: ‚Also Chef, jedes zweite von Ihren Spargelgratins heute haben die Leute kaum angerührt zurückgehen lassen!‘, dann pinkle ich ihr nicht an’s Bein für ihre Offenheit vor allen anderen, dann verteidige ich mich auch nicht, ich nehm’s vielmehr als wertvolles Input und überlege mir, was ich wohl falsch gemacht habe mit meinem Spargelgratin und was ich in Zukunft besser machen kann. Meine Leute wissen das, und ich glaube, die schätzen das auch. Durch diese – Ihr Unternehmensberater nennt es wohl – immediate feedback-Nummer wird aus dem Laden hier auch sowas wie ‚unser‘ Laden, also nicht nur der Laden von Anika und mir, sondern der Laden von Anika, mir und unseren Mitarbeitern, die Leute wissen, dass sie gehört werden, dass ihre Erfahrungen, Probleme mit den Gästen – ich sehe selten den statistisch repräsentativen Gast, das tuen Anika und vor allem die 17-jährige Abiturientin aus dem Service, die niemals Gastro gelernt hat, ich sehe den durchschnittlichen Bauernstubengast nur, wenn er wegen irgendwas vor Wut schäumt und mit Polizei, Anwalt und Medien droht oder mir katz‘buckelnd oder echt zufrieden sein Lob aussprechen will – ernst genommen werden und dass wir daran arbeiten, diese Probleme abzustellen, unsere Leute wissen, dass sie mitgestalten können und sie nicht nur ihre Stunden abarbeiten müssen. Das ist schön, sie brennen irgendwie für unseren Laden, nur so geht Qualität auf Dauer. Jede – wirklich jede! – Servicekraft aus dem Greifen hat sich schon heimlich bei uns beworben; wir haben immer abgesagt, immer mit dem Argument, wir wollten dem Kollegen nichts wegnehmen. Vor allem wollen wir keine verbrannten Leute vom Ort, auch wenn das brutal klingt. Aber die Musik spielt halt in der Ratsstube, zumindest für mich. Anika hat genug damit zu tun, zu Stoßzeiten die Bauernstube am Laufen zu halten. Manchmal serviert sie auch in der Ratsstube. Hier kann ich kochen, und hier habe ich Gäste – ich sage Gäste, ich sage bewusst nicht, ‚Publikum‘ – die das zu schätzen wissen. Du bist doch ein gastronomisches Lämmchen, wenn Du glaubst, 95 EURO – mit Deiner Überschlagsrechnung lagst Du gar nicht mal so schlecht – wären wenig für ein Sieben- oder Neun-Gänge-Menue. Solange ich keinen Hummer und Trüffel serviere, kriege ich sowas locker hin. Eine steinalte, billige Milchkuh jage ich durch die Sous-Vide, sage was von ‚Alter Kuh‘, rufe ‚Guru-guru‘, würze mit Eisenkraut und mache winzige, hübsch angerichtete Portionen, so einfach ist das. Das Mehr an Personalkosten für so ein Drumm im Vergleich zum vorkonfektionierten TK-Steak fängt mir der Durchschnittslohn hier auf dem Lande locker auf. Und – vor allem – ich kann kochen. Meine ‚Alte Kuh‘ ist nämlich echt gut. Wenn ich nur sage: ‚Ich habe ein Stück billigstes Fleisch verkocht‘, das würde mir auf die Füße fallen; wenn ich hingegen eine hübsche Geschichte von wegen Ehrfurcht vor der Kreatur, artgerechtes, erfülltes Leben, angereicherte Geschmacksaromen statt Turbo-Mast, alte, am besten noch vom Aussterben bedrohte Rasse, kleine, familiäre bäuerliche Betriebe aus der Region, aufwändige Kochtechniken und Würzungen – die Basics meines Handwerks, nicht der Rede Wert – erzähle, das goutieren die Leute und zahlen’s auch. Selbst mit den zusätzlichen Personalkosten, so’ne Alte Kuh hat wesentlich, wesentlich höhere Margen als ein vorkonfektioniertes Argentinisches Filetsteak mit hausgemachtem Kartoffelgratin, Pfeffersauce und Salat. Dazu kommt, in meiner Küche kommt nichts weg. Was ich heute nicht verkoche, kommt morgen geschickt abgewandelt als Amuse Bouche wieder auf den Tisch, dann is’es weg. Unser Käsewagen ist – leider – etwas zu groß für 24 oder 30 Portionen pro Abend, da kippt immer was. So what? Das wird dann halt Obatzder für die Bauernstube oder Gratin-Käse, ist zwar Perlen vor die Säue, aber bevor ich‘ weghaue, dafür taugt’s immer noch. Selbst die Käseränder verkoche ich noch in meinen Fleischsaucen, das gibt einen prima Umami-Geschmack. Das ist so die Symbiose zwischen Rats- und Bauernstube. Jetzt habe ich aber viel erzählt. Wie läuft’s denn bei Dir?“ fragte Frank. Wir plauderten noch ein wenig über mich und meinen Umzug und über das Leben als solches. Gegen Mitternacht kam Anika dazu, aber beide gingen dann auch rasch zu Bett, „Wir müssen Morgen wieder früh raus,“ entschuldigten sie sich.

Frühstück gibt’s bei Anika und Frank eigentlich erst ab 07:30 Uhr, aber für mich hatten sie eine Ausnahme gemacht, da ich zu meinem Termin in Freiburg musste. Eine ausgesprochen runde, ältere, sehr freundliche Dame, wieder weißer Bluse, schwarzem knielangem Rock, weißer Schürze, schwarzen Strümpfen, schwarzen Schuhen begrüßte mich, wieder mit Namen in der Ratsstube. Am Morgen lag keine Tischwäsche auf, aber akkurat gefaltete Damastservietten, Besteck und je ein Wasserglas, ansonsten standen auf beiden Tischen Marmeladen- und Honiggläser, zwei frische Obstkörbe, je zwei Wasserkrüge, zwei Stück Butter und zwei Brotkörbe mit verschiedenen Brötchen, Croissants und Brotscheiben, sonst nichts. Ich blickte mich in der Ratsstube um, keine Spur von einem Frühstücksbuffet. ‚Das also soll das Schlemmerfrühstück sein?‘ dachte ich mir verwundert-enttäuscht und setzte mich. Sogleich kam die ältere Dame und fragte nach meinen Getränkewünschen, ich orderte Milchkaffee und Orangensaft, sie verschwand in der Küche. Ich hörte eine Saftpresse und das Fauchen einer Siebträgermaschine, die ältere Dame servierte mir meinen Milchkaffee und ein großes Glas (nicht diese Minigläser, die andere Hotels so gerne boshaft zum Frühstück aufstellen, wohl damit man nicht so viel trinkt) frisch gepressten Orangensaft. Was ich denn frühstücken wolle, fragte die Dame; was es denn zum Frühstücken gäbe, fragte ich zurück. „Och, eigentlich fast alles.“ Sie begann eine umfängliche, fast litaneihafte Aufzählung von Würsten, Schinken, verschiedensten Eierspeisen, Pancakes, Milchprodukten, Ceralien, Kuchen, Fischen, Gemüsen, Speck, … und so weiter, ach ja, den Käsewagen vom Vorabend können sie natürlich ebenfalls aus der Kühlung holen, nur leider sei der Käse dann nicht richtig temperiert, fügte sie entschuldigend hinzu. Hier schien es nichts zu geben, was es nicht gab, Frank hatte sogar Katenschinken, ich liebe Katenschinken, also orderte ich ihn neben anderen Dingen. Wieviel Scheiben ich denn haben wolle, fragte die Dame, sie würde ihn jetzt frisch für mich aufschneiden. To make a long story short: das Frühstück war phänomenal, alles, was mein Herz begehrte, servierte die nette ältere Dame sofort in kleinen Portionen – „Sie können gerne mehr bekommen, aber bevor’s zu viel ist und wir’s wegschmeißen müssen,“ entschuldigte sie sich für die kleinen Portionen –, die Eier briet sie frisch in der Küche, die Backwaren knusprig und frisch, alles in allem, es war wahrlich ein Schlemmerfrühstück, für mich deutlich besser als jedes Grandhotel-Frühstück mit überbordenden Buffets.

Meine Geschäfte in Freiburg waren erfolgreich, der zweite Abend in der Ratsstube verlief kulinarisch wieder exzeptionell und gesellschaftlich ausgesprochen nett, jetzt waren tatsächlich 22 Hausgäste anwesend, alle gehobenes Bürgertum ganz entzückende Plaudertaschen, auch die beiden Tische für externe Gäste waren besetzt, Frank wirbelte in seiner Küche, Anika in ihrem Service, nach dem Menue kam Frank nur kurz raus, um die neuen Gäste zu begrüßen und verschwand wieder in seiner Küche, um den Mitternachtsimbiss für die Festgesellschaft in der Bauernstube vorzubereiten, zum Reden hatte er an diesem Tag tatsächlich keine Zeit, gut für’s Geschäft, schlecht für uns. Nach dem Abendessen hatte ich keine Lust auf weiteren Smalltalk, ich nahm mir eine Flasche gut gekühlten Mosel-Riesling mit auf’s Zimmer, setzte mich auf den Balkon und begann das Schreiben …

Sehr geehrter Herr Dr. Opl,

durch Zufall bin ich vor einigen Wochen auf Ihre Internetpräsenz gestoßen. Ich finde Ihre veröffentlichten Artikel und Berichte sehr ansprechend. Einfach mal authentisch, offen und gewürzt mit einer Prise Humor aber auch mit vorsichtig angedeuteter Kritik. Gerade Ihr „Gespräch mit Frank, dem Gastronom“ hat mich sehr beeindruckt, hält es doch uns Menschen auf eine nette und freundliche Art und Weise einen Spiegel vor.

Ich möchte Ihnen für Ihre ernsten und lustigen Eingaben, Rezepte, Reiseberichte usw. einfach mal danke sagen. Weiter so.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Schmidt

Lieber EO,

„Frank & Anika“ – hundert Mal zu lang, der Artikel. Dürfte man gar nicht lesen. Ich habs von vorn bis hinten gelesen, bin nicht einmal ausgestiegen schlaflos morgens um 4 in Venedig aufm Boot. Der Witz daran ist ihre Mischung aus Kulinarik, positive-„na läuft doch!“-journalism und „so funktioniert Franks Business-Modell“.

Hat Spaß gemacht. Danke dafür,

Ihr kä.